與廖仲愷的“天足緣”

何香凝19歲時已經(jīng)長成一位亭亭玉立、秀氣中蘊藏著英氣的大姑娘了。這年(即1897年,清光緒二十三年)的10月底,她與廖仲愷在廣州結(jié)婚了。

何香凝和廖仲愷素不相識,天涯海角,毫無關系,更沒有經(jīng)過自由戀愛,所以他們的結(jié)合基本上是舊式的婚姻。香港富商之女,匹配旅美華僑之子,可以說是門當戶對。先通過媒妁之言而訂婚,然后迎娶,一切都按照古老的傳統(tǒng)習俗進行。但是,在這對以舊式婚姻結(jié)合的夫婦中,卻存在一些新的因素——他們二人的結(jié)合,是所謂“天足緣”。

廖仲愷的父親由于親身經(jīng)歷旅美華僑所遭受的種種歧視,深知小腳女人是中國的一種恥辱,加上他又是客家人,所以曾留下遺囑:兒子必須討個大腳婦女作媳婦。可是,在19世紀末年,中國的婦女幾乎都裹著小腳,社會上見不到多少大腳婦女,尤其是上層社會里,更難找不纏足的大家閨秀。

天下事無巧不成書。正為女兒腳大難找婆家而憂心忡忡的何家,恰碰上廖仲愷要遵照父親的遺囑選擇配偶,何香凝的“天足”正符合要求,可謂天作之合。

他們二人都處身于19世紀末中國山河破碎、生靈涂炭、中華民族危機日益嚴重的歷史時代。何香凝對英帝國主義統(tǒng)治的兇殘和祖國的孱弱,通過親友的講述逐漸有了較為深刻的印象。廖仲愷的童年,是在美國排華風潮甚為嚴重的環(huán)境里度過的,僑居國外的中國人備受欺凌、不時遭到排華風潮的禍害,以及許多華工華僑遭受迫害的慘事,早已在他幼小的心靈中投下了濃厚的陰影。這一切,使他從小就萌發(fā)了對帝國主義的憎恨和對祖國前途的關心,從而為他后來投身于反清革命和發(fā)展為革命家,奠定了一定的思想基礎。

當時的維新思想,也對他們二人產(chǎn)生了共同影響。19世紀末年,中國面臨著嚴重的民族危機之時,以“學外國”為中心的維新思潮,正在發(fā)展為維新運動,人人都在追求新學。廖仲愷在勤奮攻讀英語等功課的同時,又閱讀富國強兵的新學書籍。何香凝少年時就富有反抗封建束縛的頑強精神,她愛好讀書,厭棄家庭中不主張女孩子讀書的封建舊習俗,沖破重重阻力,爭取讀書識字,并接觸到一些資產(chǎn)階級維新派宣傳的婦女解放等新知識。

他們二人結(jié)合后,使“自少生活優(yōu)裕,社會接觸少”的何香凝開始了一種嶄新的生活。當她懷著一顆似憂似喜的心情走進這個陌生的新家時,最初有些惴惴不安,但經(jīng)過一段時間的觀察和接觸,她逐漸認識到這個行將和自己終身相依的丈夫是一個心地善良、誠摯忠厚的青年,有著耿直而深沉的性格和強烈的進取心,鉆研起學問來有時會廢寢忘食,而且又肯積極幫助自己學習。所以,何香凝很快就拋掉新婚之初曾因廖仲愷身材不高而頗感不樂的情緒,轉(zhuǎn)為非常欣慰。她熱愛他、尊敬他、體貼他,把繁重的家務勞動都擔在自己肩上,用全部精力專心照料丈夫生活,讓好學的廖仲愷能夠?qū)P闹轮镜貙W習。夫婦二人都羨慕太平天國的革命人物,又都喜愛畫畫和學習詩詞,志趣相同、情投意合,堪稱一對美滿的伴侶。何香凝深深感到這是莫大的幸福,滿懷喜悅地慶幸這難得的命運安排。

當時,他們由于“家道中落,財產(chǎn)非豐”,在經(jīng)濟上還不能獨立,而廖仲愷叔父又不肯資助,只好把兄嫂家屋頂曬臺上的破屋修整一下搬到里面去作為“新房”了。這間房子矮小簡陋,是一間名副其實的斗室,但它高處獨居,完全不受樓下侄兒侄女們嬉笑打鬧的干擾。何香凝和廖仲愷白天在這里研讀詩文、談論時事,夜晚一起觀賞清凈明澈的月色。

一次,時逢中秋佳節(jié),皎潔月色給他們斗室灑下一片清輝。何香凝觸景生情,寫下了“愿年年此夜,人月雙清”的詩句。他倆自得其樂,為了紀念這種既可讀書又便賞月的幽靜愜意的讀書環(huán)境,特地把這間小屋命名為“雙清樓”,取的是“人月雙清”的意思。

夫婦倆在“雙清樓”上,共同居住了四五年之久,直到1903年去日本求學。

變賣首飾,扶桑求學

何香凝和廖仲愷的結(jié)合,對她后來走上革命道路產(chǎn)生了重大而深遠的影響。

本來,她婚前已具有朦朧的關注祖國命運的愛國之情。她童年特別喜歡聽親戚和長輩們講述太平天國反清的革命故事,但是由于在香港這塊新興的“洋場”長大,她一向過著深閨獨處的生恬,周圍接觸的僅限于家人,個人的自由意志被束縛著,心靈中蘊藏著的憎恨帝國主義和關心祖國前途的種子并未能得到萌發(fā)。

婚后,丈夫成了引導她前進的老師,大大增長了她對祖國前途的關心。正如何香凝回憶說,因為“聽仲愷常常談及時事,逐漸加深了我對‘國家興亡,匹夫有責’的認識”。

她和丈夫一起同情維新、追求新學、渴望前進。戊戌變法失敗后,許多青年到國外去尋找救國救民的真理,希望學成歸國后,拯救祖國于危亡的深淵。于是出洋留學的風氣盛極一時。

在時代的趨向和潮流的推動下,廖仲愷在香港皇仁書院的中學生活結(jié)束后,產(chǎn)生了去日本留學的愿望。何香凝決定隨同丈夫一同走上棄家留學的道路。

但是,由于申請不到官費,他們“為經(jīng)濟所困,議之再三,迄未果行”。當時,廖仲愷父親的遺產(chǎn),已被哥哥廖恩燾拿到官場中作為活動資本揮霍得差不多了。叔父廖志崗生活很闊綽,卻不肯全力幫助他。為此,廖仲愷常常唉聲嘆氣。

何香凝安慰丈夫說:“……你盡管放心,我可把我的奩飾變賣助你成行。”但是她的打算,卻遭到娘家人和廖仲愷嫂嫂的堅決反對。他們都認為這樣做太丟臉,會遭到人們的恥笑。特別是她母親更是堅決不同意。

可是,任何人的反對絲毫動搖不了她的決心。她毅然把陪嫁的珠玉、金銀、翡翠等首飾和所有的細軟及家具等賣掉,連同私蓄總共“湊得三千余金”,作為出國的留學費用,幫助丈夫赴日。

就這樣,1903年1月,廖仲愷暫別了何香凝,滿懷著興奮感激的心情,途經(jīng)香港跨海東渡扶桑了。兩個多月后,何香凝又把所有的雜物都賣掉,毀家去國,追隨丈夫在同年4月到了東京。

從無憂無慮的童年,到長大成人的青春時期,何香凝都是在家庭的小圈子里度過的,突然踏進了資產(chǎn)階級革命后的新日本,只覺得海闊天空、耳目為之一新,一切都是那么生動和新鮮!

當時,漂洋過海到日本留學的中國女青年屈指可數(shù),總數(shù)還不足10人。何香凝在時代潮流的激蕩下,深為留學界熱氣騰騰的愛國氣氛所感染,她先后結(jié)識了具有先進思想的留日青年趙聲、胡漢民、黎仲實、朱執(zhí)信、蘇曼殊等,進一步提高了挽救民族危難的愛國思想。她在學習之余,經(jīng)常滿腔熱情地隨同廖仲愷參加中國留學生的一些愛國活動和集會。

1905年冬季,何香凝和丈夫聯(lián)袂參加了反對《關于準許清國人入學之公私立學校章程》(即俗稱《取締留學生規(guī)則》)的斗爭。他倆在這一事件演進過程中始終積極參加斗爭,并且遵照孫中山先生不贊成留日學生全體回國的指示,和同盟會中其他一些成員一道,對激進的留學生耐心細致地做工作,說服他們要團結(jié)一致,共同在日本堅持斗爭,爭取勝利,以避免全體歸國遭到清廷鎮(zhèn)壓的危險,從而使許多青年學生在斗爭中受到啟發(fā)和教育。

1903年何香凝寫了一篇表達她濟世救民思想的文章——《敬告我同胞姐妹》,表達了這位青年學生的愛國熱忱和改造社會的抱負。這篇文章是到目前為止發(fā)現(xiàn)的何香凝的最早的一篇作品,是何香凝開宗明義的發(fā)端之論,也是我國婦女運動史中宣傳婦女解放的屈指可數(shù)的早期作品之一。

在這篇僅有700字左右的文章里,何香凝表達了自己憂國憂民的思想,并號召婦女起來與舊社會抗爭。她認為國家興亡,不但匹夫有責,女子也應當共赴國難,和男子同樣有擔負國家興亡的責任,對這個重大問題不能漠然視之。她在該文中寫道:“‘天下興亡,匹夫有責。’此固男子義務,然與男子同視聽、同官骸之女子獨非人類乎?然則天下興亡,吾二萬萬(女)同胞安能漠視哉!”

一雙兒女降生

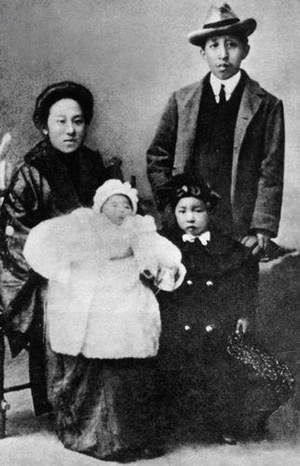

1904年初春,何香凝暫時離開東京,回到香港母親家中分娩。2月4日,女兒夢醒降生到人間。夢醒滿月后不久,何香凝便把女兒留在娘家請了奶母撫養(yǎng),又只身東渡日本回到廖仲愷身邊。

1905年9月1日,廖仲愷乘暑假回國籌措學費之便,途經(jīng)香港,把一歲多的夢醒帶往日本。這對相敬相愛的年輕夫婦,有了這個新的小生命,在幸福和諧中更注入了新鮮的血液,同盟會的同志們來開會的時候,夢醒常常是從這個伯伯的膝上傳到那個叔叔的懷里,被大家視為這個革命大家庭里的寶貴的珍珠。

1908年9月25日,在東京大久保寓所,兒子承志又在響亮的哭聲中出生了。何香凝求知心切,半年之后便又入學讀書了。

廖承志年幼的時候,聰穎出眾,也很調(diào)皮。何香凝特別疼愛她這個又壯實又憨厚的小兒子,親昵地稱呼他“肥仔”。何香凝期望兒子將來會像他爸爸一樣能干和有才氣。這一對可愛的兒女讓獻身于革命的父母勁頭更足、責任感也更重了。

1909年春,當何香凝再次恢復學習生活時,進入了東京本鄉(xiāng)的女子美術學校,學科是日本畫撰科高等科,專門學習繪畫。

在這所美術學校,她除了接受教師端管子川先生講授的山水、花卉畫外,還每周兩次向當時的名畫家、日本帝室畫師田中賴章學畫獅、虎動物及日本畫。

她之所以改攻繪畫專業(yè),是因為美術學校的課程不太緊張,身體可以承受得了;同時,由于“孫中山要在國內(nèi)組織武裝起義,需要起義的軍旗和安民布告告示的花樣、軍用票的圖案等等,因而需要人設計圖案,把它畫出來”,所以美術也就成為她所喜愛的革命武器之一。

何香凝正是為這一革命的需要,出乎自己的意料,開始學習起繪畫來的。何香凝說:“自此以后,在辛亥革命過程中,反清起義部隊所用的旗幟符號,有一些就是我在孫先生指導下描繪和刺繡縫制的。”在辛亥革命以后的斗爭歲月里,她也依然不停地拿起畫筆,來表達自己對革命事業(yè)的無限忠誠和對敵人的無情鞭撻。

發(fā)表評論