90年代初,有一次張瑞芳到上海戲劇學(xué)院去講課。她對臺下的師生說:我們這一輩演員,跟你們最大的不同,是從來沒有老師系統(tǒng)地教過。演了一輩子戲,主要靠自己在舞臺上摸索,是從戲里“滾”出來的。

一個(gè)“滾”字,很準(zhǔn)確,也很切題,恰好點(diǎn)明了她們那一代藝人的神奇之處:身處動(dòng)蕩時(shí)代,無緣接受正規(guī)教育,卻憑著天資聰穎,無師自通,自學(xué)成才,多年在舞臺上摸爬滾打,最終摘取了“四大名旦”的桂冠。

說是無師自通,其實(shí)也未必盡然。演藝路上,張瑞芳并非孑孓獨(dú)行,也有許多老師不斷給予她指導(dǎo)和教誨。只不過這些所謂師者,不是那些三尺講臺上傳道授業(yè)解惑的教書先生,而是眾多與她攜手同行的藝術(shù)前輩和伙伴。她是師法社會(huì),師法自然,師法同道,正所謂三人行則必有我?guī)熝伞埲鸱嫉那笏囍罚膊辉谙笱浪铮辉谇嗲嘈@,而是在田間地頭,在烽火前線,在舞臺的幕布之后,在漫長的人生旅途當(dāng)中。

張瑞芳最早接觸戲劇,是在北平第一女中念初中的時(shí)候。那時(shí)候的張瑞芳,豆蔻年華,活潑好動(dòng),被推選為班級的游藝股長(相當(dāng)于今天的文娛委員)。她的主要職責(zé),是從各種雜志上挑選劇本,供愛好演劇的同學(xué)們排練演出。每每開鑼之際,她都會(huì)親自粉墨登場,扮演過從小妞到老嫗的各種角色。

小孩子演戲,就像在做家家,今天扮爹,明天扮娘,你扮媳婦,我扮新郎。沒有服裝,就像鄰居家借,沒有布景道具,就請冥衣鋪的工匠用紙糊。那時(shí)的北平,晚間常常戒嚴(yán),女生出行不便,索性就不再回家,整晚在學(xué)校禮堂里專心演戲。因?yàn)槟昙o(jì)小,童心澄澈,進(jìn)入角色的信念感往往比成人更強(qiáng),扮什么都會(huì)信以為真,毫無矯揉造作之弊。

就這么從初中、高中、大專一路演下來,沒人教,沒人問,唯有演戲的樂趣,讓她獨(dú)自陶醉其中。有一天,大姐也看她演出,張瑞芳暗自思忖,要在大姐面前一露身手。臺上,她演得很賣力,聲嘶力竭,汗流浹背。臺下,觀眾也毫不吝惜,不斷給她掌聲與喝彩。晚上,她興沖沖地趕回家,姐姐卻一臉茫然地實(shí)話相告,只覺得臺上熱鬧,卻沒看明白她演的是什么。這讓張瑞芳十分懊惱,在日記里把自己狠狠罵了一頓。她忽然這才意識到,演戲其實(shí)不是背背臺詞那么簡單,演戲不是為了自娛自樂,自我陶醉,而是首先要想著臺下的觀眾。

1937年,張瑞芳遇到了演藝生涯中的“第一位啟蒙老師”——左翼戲劇工作者崔嵬。兩人在一部題為《黎明》的抗日話劇中合演一對夫妻。丈夫是一位失業(yè)工人,妻子為生活無著而悲傷痛苦。演出時(shí),張瑞芳真情流露,毫無顧忌地張嘴大哭起來。

謝幕后,崔嵬告訴她說,你在臺上哭的時(shí)候,嘴不要張得太大了,形象不好看不說,臺下觀眾還會(huì)曲解你的意思,以為你在笑。崔嵬想說,正確的表演,既要充分調(diào)動(dòng)感情,也要學(xué)會(huì)控制表情和形體。這一提醒,讓張瑞芳懂得了藝術(shù)真實(shí)與生活真實(shí)的區(qū)別,在于藝術(shù)真實(shí)必須講究形式上的美感。即使是哭,也必須具有美的形式。不然就會(huì)引起觀眾哄笑,無法達(dá)到人物塑造的目的。

同樣在這出戲中,張瑞芳還有一個(gè)冒雨出門的動(dòng)作。她原來的表演,僅僅是不假思索地推開門,直挺挺地走出去。崔嵬又說,你這么演,觀眾怎么知道外面下著雨呢?你推開門,應(yīng)該先探頭看看,見屋外雨大,便把圍裙解下來,遮在頭上,再往外跑。這等于在告訴張瑞芳,演員的形體動(dòng)作必須包含角色對環(huán)境的感受和反應(yīng)。話劇舞臺上的三面墻,無法再現(xiàn)生活中的風(fēng)霜雨雪,只能通過演員的形體表演,將環(huán)境的具體特征傳達(dá)給觀眾。

崔嵬的只言片語,讓張瑞芳頓感茅塞頓開,初步領(lǐng)會(huì)到了表演藝術(shù)的奧秘,也懂得了表演技巧、藝術(shù)手段對于塑造人物的重要性。在隨后接連不斷的高強(qiáng)度舞臺實(shí)踐中,她越來越意識到,演員在舞臺上的情緒、情感,也是塑造人物必不可少的手段和材料。一個(gè)好演員,僅僅有真情實(shí)感和充沛的激情是不夠的,還必須學(xué)會(huì)用技巧來對情感進(jìn)行正確的掌握、駕馭、控制和調(diào)度。

在一部名為《打鬼子去》的抗戰(zhàn)動(dòng)員劇中,張瑞芳扮演一個(gè)因孩子被日本鬼子殺害而精神錯(cuò)亂的母親。剛開始的時(shí)候,她完全依靠飽滿的情緒和澎湃的激情去塑造人物。當(dāng)母親發(fā)現(xiàn)孩子已死,精神上受到了強(qiáng)烈刺激,一個(gè)趔趄跌倒,連滾帶爬地下場。對這段表演,張瑞芳太過投入,情緒幾乎失控,以至于體力消耗過大,到了后臺還在渾身顫抖,無法站立。盡管她的表演受到觀眾和輿論的稱贊,但她自己卻怎么也高興不起來。她擔(dān)心的是,同一部戲,一天要演四五場。像這樣第一場就把情緒和體力耗干了,后面的演出怎么辦?

要解決這個(gè)問題,就必須借助高度的表演技巧,必須對角色的心理過程進(jìn)行詳細(xì)的分析和分解,對情感的律動(dòng)層次進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)。張瑞芳想,這位母親為什么會(huì)瘋?情感爆發(fā)的節(jié)骨眼應(yīng)該在哪?她遭到日軍奸污,原本想一死了之,卻又放不下年幼的孩子。孩子,是她忍辱偷生茍活下去的唯一理由。她從地上緩緩抱起孩子,發(fā)現(xiàn)他不會(huì)動(dòng)了,便伸手去摸,卻沾了一手鮮血。她這才意識到,孩子已經(jīng)死了。啊!是血。正是母親手上沾著的孩子的血,才是導(dǎo)致她情緒猛然崩潰的節(jié)骨眼。

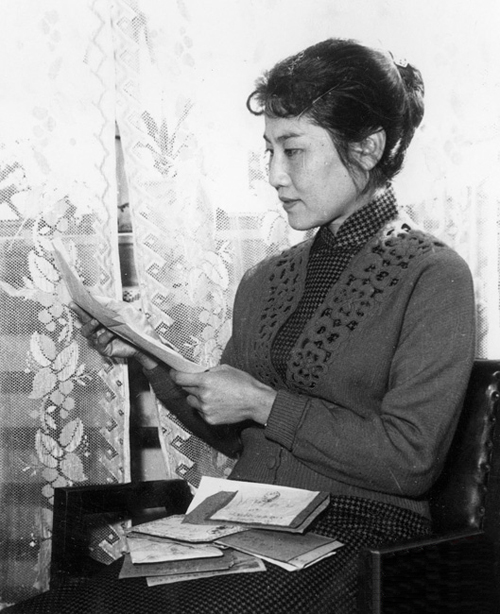

著名的電影演員張瑞芳在閱讀觀眾來信。

為了讓觀眾能夠清楚地看到這個(gè)過程,張瑞芳自己想了個(gè)法子。她將棉花團(tuán)浸入拌了糖汁的紅墨水,再從男同事那里要來一只廢棄的香煙罐,把棉花團(tuán)塞進(jìn)去,藏在道具娃娃的襁褓里。演出時(shí),張瑞芳演到母親去摸孩子時(shí),用手指伸進(jìn)襁褓一捏棉花團(tuán),再把沾滿了“兒子”“鮮血”的手舉到眼前,然后驚恐而絕望的大叫一聲“啊……!我的兒啊……!”每演到這一刻,全場無不一片唏噓。

這樣的動(dòng)作和情緒設(shè)計(jì),不僅準(zhǔn)確地把握住了角色內(nèi)心活動(dòng)的層次,也讓人物具有了真實(shí)可信的外部動(dòng)作。這種在塑造角色過程中,通過分析、思索而形成的表演技巧和體驗(yàn)方法,往往比那些課堂上的教學(xué)案例要深刻實(shí)用得多。一旦掌握了正確方法,張瑞芳便開始從過去那種自發(fā)的、本能的、自然主義的表演,逐漸著向體驗(yàn)派、演技派方向的轉(zhuǎn)變。

張瑞芳一生舞臺表演藝術(shù)的高峰,出現(xiàn)在抗戰(zhàn)八年的陪都重慶。這絕非偶然,因?yàn)槟抢飬R聚了中國話劇藝術(shù)在逆境中生存發(fā)展,甚至高潮迭起的全部要素:有郭沫若、老舍、曹禺、田漢、夏衍、陳白沉、于伶等一大批最優(yōu)秀的劇作家;有張駿祥、應(yīng)云衛(wèi)、馬彥祥、章泯、沈浮、孫師毅等一批最頂尖的話劇導(dǎo)演;有金山、趙丹、舒秀文、白楊、魏鶴齡、謝添、吳茵、葉子、顧而已等眾多最杰出、最優(yōu)秀的表演藝術(shù)家,有源源不斷被創(chuàng)作出來,質(zhì)量上乘、風(fēng)格多樣的話劇劇本,以及每天多場次、高強(qiáng)度的演出磨練和大批熱情高漲、求知若渴的大后方觀眾。這樣的環(huán)境和氛圍,一般的高等學(xué)府哪堪望其背項(xiàng)?從今天的立場上看,能在這樣的環(huán)境和氛圍中學(xué)習(xí)成長,也是張瑞芳她們那代藝人,最讓后輩羨慕和向往的一種幸運(yùn)。

在和這些風(fēng)格迥異,個(gè)性絢爛的藝術(shù)家的合作當(dāng)中,張瑞芳逐漸培養(yǎng)出了極強(qiáng)的可塑性和適應(yīng)力,善于從多種不同方法和角度去接近和塑造各類形形色色的角色。比如大家公認(rèn)的,她最擅長演對手戲,往往遇難更強(qiáng),遇強(qiáng)更強(qiáng),能夠在與同臺競技的對手彼此交流和刺激中,不斷挖掘提升自身的表演潛力。再如她的戲路寬廣,不論是《南征北戰(zhàn)》里干練果敢的女游擊隊(duì)長,《家》里婉約隱忍的瑞玨,還是潑辣豪爽、風(fēng)風(fēng)火火的《李雙雙》,一到她的手里,都會(huì)顯得輕車熟路,收放自如。

還有她那被后人艷羨的臺詞功夫,不論是《北京人》里語氣聲調(diào)總是“慢半拍”的愫方,還是《大河奔流》里的激情澎湃、快人快語的李麥,在她那里無不顯得神魂附體,得心應(yīng)手。所有的一切,無不有賴于重慶舞臺上高強(qiáng)度的表演實(shí)踐,為她打下的扎實(shí)基本功。因此,暮年的張瑞芳常說,在她的從藝道路上,如果把北平學(xué)生劇團(tuán)時(shí)期比作中學(xué),那么,重慶的八年,就是帶領(lǐng)她在藝術(shù)殿堂登堂入室的大學(xué)階段。

在重慶,讓張瑞芳最難忘的,排戲手法最奇特的導(dǎo)演當(dāng)屬章泯。1942年,重慶首演曹禺巨作《家》,他就是首任導(dǎo)演。章泯排戲時(shí)很少說話,講究“無為而治”。既不給演員說戲,也不對劇情做過多的要求和提示。演員在一邊排練,他就安靜地坐在一邊看。演對了,他臉上就會(huì)露出笑容,演得不對,他就扭頭不看。

最讓張瑞芳發(fā)怵的,就是章泯扭頭的樣子。許多年以后,有一次張瑞芳在北京遇到章泯,忍不住舊事重提。她說:導(dǎo)演啊,你都不知道,那時(shí)候我們可怕你扭頭了。章泯還是一副不動(dòng)聲色的笑臉,對張瑞芳說:哪有那么可怕?我不過是你的眼前的一面鏡子。鏡中的你,是美,還是丑,關(guān)鍵不在鏡子,而在你本人。其實(shí),這恰恰是為人為藝的真諦所在。

發(fā)表評論